Depositum im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen

Seit 1924 liegt das Depositum im heutigen Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (ehemals Staatsarchiv Münster). Es beinhaltet Urkunden, Handschriften und Nachlässe, eine Sammlung, die im Rahmen der Vereinsaufgabe Förderung der Geschichtsforschung vornehmlich im 19. Jahrhundert durch Kauf, Tausch und Schenkungen entstand.

Die Urkundensammlung umfasst 2.056 Stücke von 1037 bis 1872, die Handschriftensammlung 790 Einheiten aus ab dem 9. Jahrhundert – sie setzt sich aus religiösen Schriften, Kopiaren, Chroniken, Necrologien, Edikten, Rechnungen, thematischen Sammlungen, den Sammlungen Einzelner (z. B. Sammlung Niesert,

Adresse:

Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen

Bohlweg 2

48147 Münster

Tel.: 0251-48850

www.archive.nrw.de

Sammlung Tibus oder Sammlung Tyrell) und Nachlässen ( z. B. Nachlass Franz Bernhard von Bucholtz, Nachlass Franz Caspar Bucholtz, Nachlass Adolf Tibus oder Nachlass Ferdinand F. A. Tyrell). Außerdem enthält sie die Vereinsregistratur.

Der Bestand ist durch Findbücher erschlossen, die im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen und im Internet einzusehen sind.

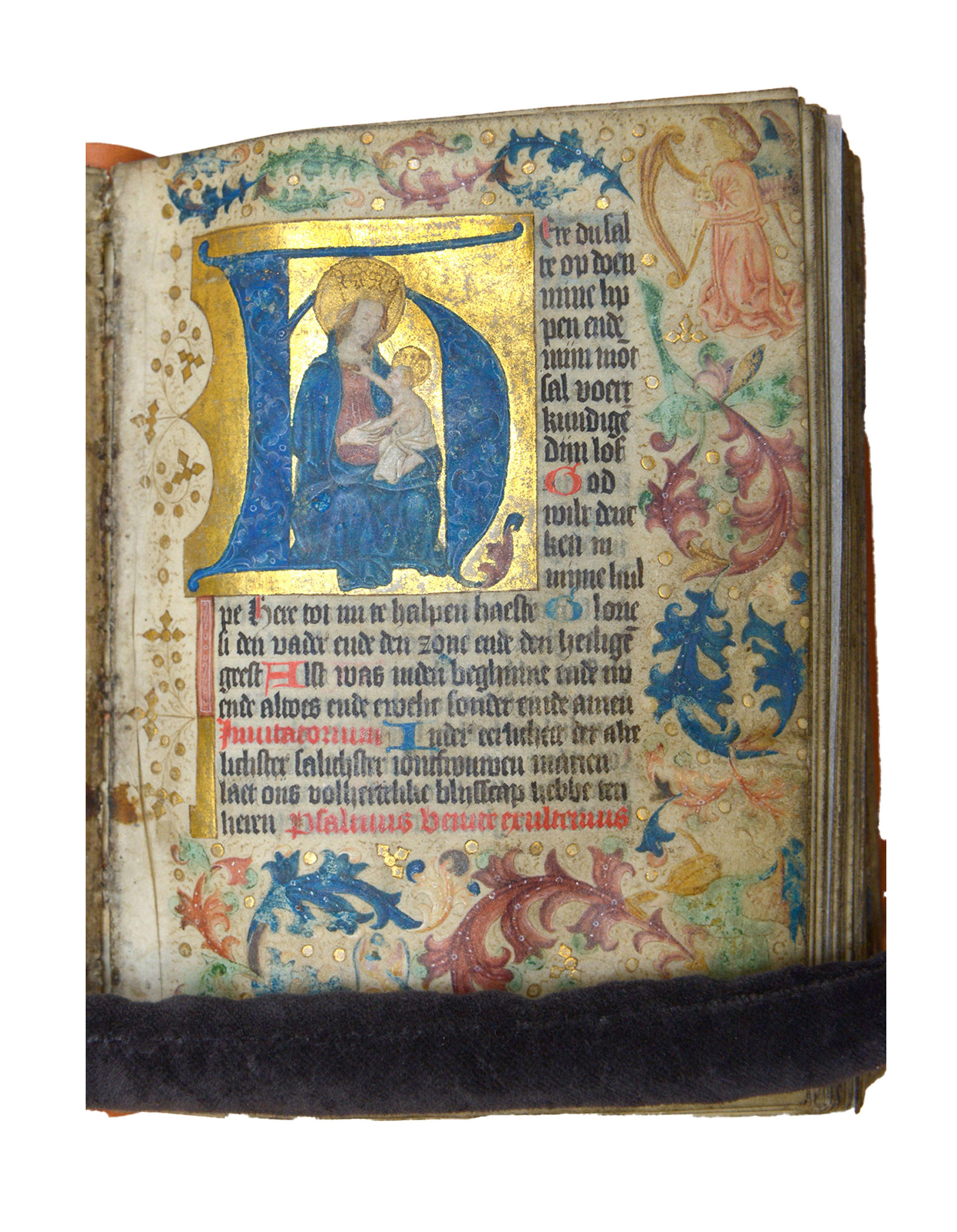

Ein mittelniederdeutsches Stundenbuch aus dem 15. Jahrhundert mit Miniaturen (LAV NRW W, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster (Dep.) – Handschriften Nr. 278)

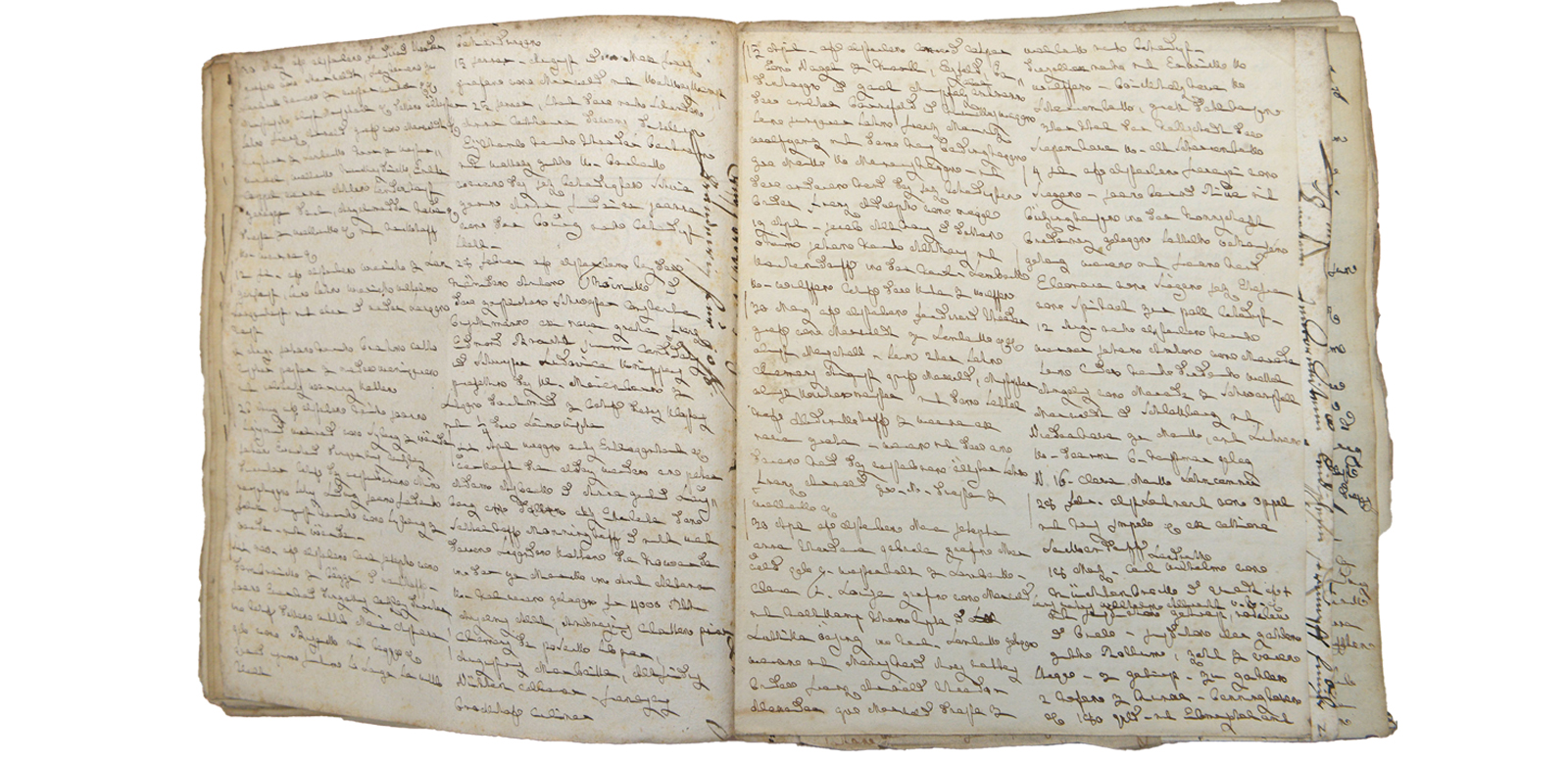

Chronicon Liesbornense, Bd. 39 (1760-1798) (LAV NRW W, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster (Dep.) – Sammlung Tyrell, Nr. 39)

Siegel der Kaiserurkunde, mit der Kaiser Maximilian II. den Kanzler Wilhelm Stecke in den Adelsstand erhob, 11.2.1572 (LAV NRW W, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster (Dep.), Urkunden Nr. 1028 = KU 147)